भारत में राष्ट्रवाद | Nationalism in India class 10 bseb

Nationalism in India class 10 bseb

भारत में राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है “राष्ट्रीय चेतना का उदय”। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हों। 19 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बाँधने वाले तत्वों का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का अभाव था। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होती गयी एवं भारत एक सम्पूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम करने लगा। यही राष्ट्रवाद है एवं इसी 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किये थे उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ था, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, रेल, छापेखाने, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था, तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण :

भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बाँटकर अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है-

भारत में राष्ट्रवाद के उदय के राजनीतिक कारण :

भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृ करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परन्तु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सन् में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए।

सन् 1878 में तत्कालीन वायसराय लार्ड लिटन ने ‘वर्नाक्युलर एक्ट’ पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया तथा सन् 1879 में ‘आर्म्स एक्ट’ के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र-शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सन् 1883 में ‘इलबर्ट बिल’ का पारित होना भी राष्ट्रको बल दिया इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था, जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अन्तर्गत उनके मुकदमें सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकता था। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी तरह सन् 1899 में लार्ड कर्जन ने ‘कलकत्ता कारपोरेशन’ एक्ट पारित किया जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी। सन् 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सन् 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने साम्प्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना बलवती हुयी। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। सन् 1907 ई० का ‘देश द्रोही सभा अधिनियम’ सभाओं पर रोक लगाने के लिए तथा 1910 में ‘इंडियन प्रेस एक्ट’ उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया।

डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अन्तर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरूआत हुयी। इन सबके द्वारा सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियाँ घटने लगी, स्थानीयता समाप्त हुयी, एक केन्द्र दूसरे केन्द्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा, और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवंधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुर्नजागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लार्ड मान्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय प्रभावित हुए। अब वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे।

भारत में राष्ट्रवाद के उदय के आर्थिक कारण :

भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनायी इसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर, उद्योगों को काफी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरन्तर बिगड़ती चली गयी। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू-राजस्व (लगान) एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। स्थायी बन्दोबस्त के द्वारा जमीन्दारों को एक निश्चित भू-राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमीन्दार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे, जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जीमन्दार या महाजनों द्वारा शोषण के विरूद्ध आवाज उठाते थे तब सरकार नगदी फसलों (नील, कपास, गन्ना आदि) की उगाही अपनी मनमानि कीमतों पर करती और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करती थी। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। PC

उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर, कामगारों को भी अनेक मसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिए थे, जबकि इंगलैण्ड में मशीन से बने कपड़े की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबन्ध नहीं था। सरकार द्वारा सन् 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। भारत में मशीन से बना सामान इंगलैण्ड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाये जाने की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी थी क्योंकि सरकार भारत में औद्योगीकरण के पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कामगारों को बेरोजगार होना स्वाभाविक था।

कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से अपने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाईयों का सामना कर रहा है। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती वास्वत में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभरकार सामने आया। जब से कम्पनी का शासन प्रारम्भ हुआ तब से लेकर 1857 ई० के विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए और 1857 के बाद विद्रोह की बारम्बारता जिसमें नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह प्रमुख है। 1857 ई० के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिये आवश्यक योजना क्या है? भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आन्दोलन के जरिये स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।

भारत में राष्ट्रवाद के उदय के समााजिक कारण :

राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा वर्त्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबन्ध लगाये जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेल गाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ

सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखनेका हर सम्भव प्रयास किया जाता था।

भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में था। सैद्धांन्तिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किन्तु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंगलैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना कठिन था। यदि कोई भारतीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, प्रथम I.C.S सफल हो भी गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पदच्यूत करने की सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही वर्ताव किया। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलन्द किया।

{ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, प्रथम I.C.S }

भारत में राष्ट्रवाद के उदय के धार्मिक कारण :

विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आन्दोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरूषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आन्दोलन की शुरूआत की। इन महापुरूषों में राजा राम मोहन राय, देवेन्द्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचन्द विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्समूलर, चार्ल्स विलकिन्सन आदि यूरोपिय

विद्वानों ने भारतीय धर्मग्रन्थों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीय के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना, जागृत हुयी। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रा का पाठ पढ़ाकर भारतीय जन जीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया, फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ।

सन् 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन-राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। प्रारम्भ में यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता रहा, लेकिन 1914 ई० तक अंग्रेजी सरकार दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चन्द्र पाल तथा लाला लाजपत राय (बाल-पाल-लाल) के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन की शुरूआत हुयी। तभी 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित किया।

प्रथम विश्वयुद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर्सम्बन्ध :

(क) प्रथम विश्वयुद्ध का संक्षिप्त परिचय-

प्रथम विश्वयुद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षतः यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था । 1914 में प्रारंभ होनेवाला यह युद्ध दो गुटों, एक, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, (मित्र राष्ट्र) और 1917 के बाद उसका सहयोगी बना अमेरिका और दूसरे जर्मनी ऑस्ट्रिया-हंगरी इटली (केन्द्रीय शक्तियों) के बीच चार वर्षों तक लड़ा गया। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण विश्व के राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया।

[ एनी बेसेन्ट ]

(ख) कारणों के साथ भारत का अंतर्सम्बन्ध-

प्रथम विश्वयुद्ध औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था, भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया । ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके।

(ग) प्रथम महायुद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम:

विश्वयुद्ध के समय भारत में होनेवाली तमाम घटनाएँ युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। इसने भारत में एक नयी आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज्यादा परिपक्व हुआ। युद्ध प्रारम्भ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज सम्बन्धी आश्वासन में भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया, जिससे मंहगाई का दर भी काफी बढ़ा। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाब बनाना शुरू किया सन् 1915-17 के बीच एनी बेसेन्ट और तिलक ने आयरलैण्ड से प्रेरित होकर भारत में होमरूल लीग आन्दोलन आरंभ किया । युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आन्दोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ । भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत सम्पूर्ण उत्तरी भारत तक फैल गया तो वही अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 BE में गदर पार्टी को स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। प्रथम विश्वयुद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनैतिक घटनाएँ हुई, पहला, यह कि कांग्रेस के दोनों दल गरम और नरम दल एक हो गए। दूसरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनैतिक आन्दोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित तीन सफल सत्याग्रहों, चम्पारण, खेड़ा और अहमदाबाद आन्दोलन के बाद हुआ ।

[ लाला हरदयाल ]

(घ) प्रथम विश्वयुद्ध का भारत पर प्रभाव-

महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर आर्थिक गतिविधियों मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुँच गया जिसने मजदूरों, दस्तकारों और किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया । युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गया। भारत में होने वाला उनका आयात रूक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग फले-फूले थे। भारतीय उद्योगपतियों का एक वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ स्थितियों बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा । भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाएं ताकि उनका घरेलू उद्योग बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा दबाव बनाकर ही यह प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम महायुद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया।

युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाए उस पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में इसका उदाहरण है रौलेट एक्ट का 1919 का पारित होना, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बन्द किया जा सकता था। इसी कानून के विरोध के क्रम में 13 अप्रैल 1919 का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया जिसमें लोगों पर पाशविक अत्याचार किया गया ।

महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया। जो 1919 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियिम के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनकर आए । केन्द्र में दोनों सदनों लेजिस्लेटिव असेम्बली (निचले सदन) और कौंसिल ऑफ स्टेटस (उच्च सदन) में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे और स्वराज या राजनीतिक की छाया मात्र से सन्तुष्ट होने वाले नहीं थे। अतः वे लोग निर्णायक राजनैतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए।

प्रथम महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आन्दोलन के रूप में सामने आया। प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन तुर्की जो इस्लामिक दुनिया का राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता (खलीफा) था, की हार हो चुकी थी। ऐसी अफवाहें फैली कि ऑटोमन सम्राट पर एक सख्त शांति सन्धि थोपी जाएगी इससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी। उधर, 1916 में लीग कांग्रेस समझौता (लखनऊ समझौता) ने मुसलमानों और हिन्दुओं के लिए साझी राजनैतिक जमीन पहले ही तैयार कर दिया था । इस स्थिति में गांधीजी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनैतिक आन्दोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आन्दोलन की रूपरेखा तैयार की ।

महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया था । लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों (भारत) की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा ।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीवादी चरण (1919-47) के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधीजी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चम्पारण एवं खेड़ा में कृषक आन्दोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आन्दोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधीजी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्वयुद्ध के अन्तिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होमरूल एवं मुस्लिमलीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रौलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की ।

भारत में राष्ट्रवाद

रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह :

बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लार्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दण्डात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया । समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केन्द्रीय विधान परिषद में पारित किया गया । इस अधिनियम के अन्तर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने इसे अनुचित, स्वतंत्रता का हनन करनेवाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करनेवाला बताया। इस रौलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारियाँ भी दी गई। 6 अप्रैल, 1919 ई. को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई कई जगहों पर आन्दोलन हिंसात्मक हो गया। विरोध की अन्तिम परिणति 13 अप्रैल 1919 ई. को जालियांवाला हत्याकांड के रूप में हुआ।

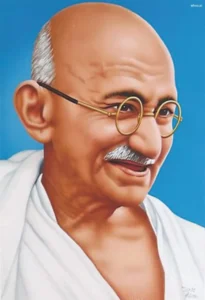

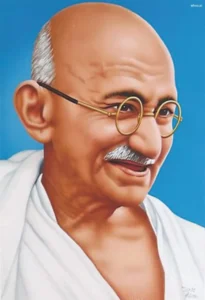

[ महात्मा गांधी ]

जालियांवाला बाग हत्याकांड :

विश्वयुद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहा का जनमानस आन्दोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रील, 1919 को दो स्थानीय नेताओं डा. सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रील 1919 P जालियांवाला बाग को जालियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। जहाँ जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जालियाँवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल-लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया ।

इस नरसंहार के विरोध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ‘नाइट’ की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी ने कैसर-ए-हिन्द की उपाधि त्याग दी। जालियाँवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आन्दोलन में एक नई जान फूंक दी ।

खिलाफत आन्दोलन :

प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया था। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक, तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जानेवाला यह दुर्व्यवहार पसन्द नहीं था । भारतीय मुसलमान प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान किए जानेवाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आन्दोलन प्रारंभ किया जिसे ‘खिलाफत आन्दोलन’ कहा गया।

महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन (दिसम्बर 1919) में समर्थन पाकर यह आन्दोलन काफी सशक्त हो गया। नवम्बर 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आन्दोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। इसे गांधी जी ने भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। खिलाफत आन्दोलनकारियों ने तीन सूत्री मांग पत्र तैयार किया-

(i) तुर्की के सुल्तान (खलीफा) को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके ।

(ii) अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन (खलीफा) के अधीन किया जाए ।

(iii) खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए । 17 अक्टूबर 1919 ई. को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया ।

इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (सितम्बर, 1920) में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में दो प्रस्ताव पारित कर असहयोग आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया गया । प्रथम, खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण एवं द्वितीय, पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करनेवाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता, इन्हीं दो मुद्दों पर विशेष रूप से इस अधिवेशन में चर्चा की गयी।

दिसम्बर 1920 ई. के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा ‘स्वशासन की जगह स्वराज’ का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए, जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला।

असहयोग आन्दोलन (१९२०-२२) :

असहयोग आन्दोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आन्दोलन था। इस जन आन्दोलन के मुख्यतः तीन कारण थे-

(1) खिलाफत का मुद्दा

(2) पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः करना ।

(3) स्वराज की प्राप्ति

इस आन्दोलन में दो तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया । प्रथमतः अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अन्तर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना करना, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ-साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था ।

द्वितीयतः, रचनात्मक कार्यों के अन्तर्गत, न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करनेवाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सकें, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु एक करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का सम्पूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था।

आन्दोलन का आरंभ :

महात्मा गांधी के नेतृत्व मे 1 जनवरी सन् 1921 ई० में असहयोग आन्दोलन की शुरुआत हुई । सम्पूर्ण भारत में असहयोग आन्दोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूलों-कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। आन्दोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जैसे बड़े-बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ आन्दोलन में नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवम्बर 1921 को मुम्बई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया । सरकार ने आन्दोलन को गैरकानूनी करार देते हुए लगभग 30000 आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में गांधीजी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आन्दोलन की धमकी दी। लेकिन इसी बीच उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी, 1922 ई. को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। गांधीजी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए तैयार नहीं है। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधीजी के निर्णयानुसार आन्दोलन को स्थगित कर दिया गया। गांधीजी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ई. में गिरफ्तार करके 6 वर्षों के कारावास की सजा दी गई ।

असहयोग आन्दोलन के अचानक स्थगित करने और गांधीजी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अन्त हो गया। हिन्दू-मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा सम्पूर्ण भारत में साम्प्रदायिकता का बोलबाला हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ । लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आन्दोलन ने महान् उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में सम्पूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आन्दोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन :

ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधीजी के नेतृत्व में 1930 ई. में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आन्दोलन दुसरा ऐसा जन-आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था ।

असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। परन्तु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृतप्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

(1) साइमन कमीशन-

1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात् पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी । परन्तु समय से पूर्व ही नवम्बर 1927 ई. में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का गठन किया जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। यह आयोग 7 सदस्यीय था जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस कमीशन का उद्देश्य सांविधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। परन्तु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना तथा भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। साइमन कमीशन को 3 फरवरी, 1928 ई. को बम्बई पहुँचने पर उसका स्वागत काले झंडों, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ (Simon go Back) के नारे लगाए । इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था।

(2) नेहरू रिपोर्ट-साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लार्ड बिरकनहैड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो । भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया । इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से ‘डोमिनियन स्टेट’ की दर्जा देने की मांग की जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। सांप्रदायिकता की भावना जो अन्दर ही थी अब उभरकर सामने आ गई। मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में सहयोग अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया ।

(3) विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव-1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का निर्यात कम हो गया लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए और अनेक पूंजीपतियों की हालत खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था ।

(4) समाजवाद का बढ़ता प्रभाव-इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। कांग्रेस संगठन के अन्दर भी दबाव महसूस किया जा रहा था। इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अन्दर एक वामपंथ के उदय के रूप में में हुई । इस नई प्रवृति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस थे। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु एक आन्दोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी थी। ।

(5) क्रांतिकारी आन्दोलनों का उभार- इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। उभार-इर मेरठ षड्यंत्र केश और ‘लाहौर षड्यंत्र केस’ ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियाँ एक बार फिर उभरी। अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा जिसका नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे। इनका उपनाम ‘मास्टर दा’ था ।

(6) पूर्ण स्वराज्य की मांग-दिसम्बर 1929 ई0 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसम्बर, 1929 ई. की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुयी।

स्वतंत्रता घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे- “हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारत वासियों का

अपहरण ही नहीं किया है बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्त शोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों से सम्बन्ध विच्छेद कर लेनी चाहिए। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है, किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा सम्भव स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबन्दी तक के साज सजायेंगे “ו

(7) गांधी का समझौतावादी रूख- आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग को रखा और सरकार द्वारा इसे पूरा किये जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। परन्तु इरविन ने मांग को मानना तो अलग गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। इस बीच सरकार का दमनचक्र भी तेजी से चल रहा था । अतः बाध्य होकर गांधी ने अपना आंदोलन ‘दांडी मार्च’ से आरंभ करने का निश्चय किया।

दांडी यात्रा (१२ मार्च से ६ अप्रैल १९३० ई०) :

गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 ई. को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 250 कि.मी. की पदयात्रा के पश्चात् 5 अप्रैल को वे दांडी पहुँचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था-

(i) हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना ।

(ii) छात्र स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करे ।

(ⅲ) विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए ।

(iv) सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए ।

(v) औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए ।

(vi) वकील अदालत छोड़ें तथा सरकारी कर्मचारी पदत्याग करें ।

(vii) हर घर में लोग चरखा कातें और सूत बनायें ।

(viii) इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए तभी हम पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है ।

नमक सत्याग्रह का प्रसार :

एक बार जब गांधीजी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया । रस्म कर दी तो नमक तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी. राजगोपाल तक की नमक यात्रा की । त्रिचनापल्ली से वेदारण्य मालाबार में के. केलप्पन ने कालीकट से TBP स पोथान्नर की नमक यात्रा की का रूप धारण कर लिया। यहाँ हड़ताल में हजारों मिल मजदूरों ने भाग लिया। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासणा में हुई। यहाँ सरोजिनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ जिस दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने ‘खुदाई खिदमतगार’ नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे ‘लाल कुर्ती’ के नाम से भी जाना जाता था ।

शोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया । गुजरात के विभिन्न ताल्लुकों में कर बंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ । असम में कुख्यात ‘कनिंघम सरकुलर’ के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया । मणिपुर एवं नगालैंड में रानी गैडिनल्यू ने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया ।

बिहार में आंदोलन का प्रसार :

बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बड़हिया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फेल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इंकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया । गया में चन्द्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया ।

गांधी-इरविन पैक्ट :

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया । सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी। जिसे ‘गांधी-इरविन पैक्ट’ के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जो 5 मार्च 1931 को गांधीजी एवं लार्ड इरविन के बीच सम्पन्न हुई। इसके तहत गांधीजी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार किया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। परन्तु वहाँ किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। गांधी जी निराश वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया था। तब गांधीजी ने दुबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। परन्तु इसमें पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था। अतः 1934 ई. में आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम :

(1) इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस

विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

(2) इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। समाज के नए वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई ।

(3) आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अन्तर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया है। इस आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू है-महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश।

(4) इस आंदोलन के अन्तर्गत ‘आर्थिक बहिष्कार’ ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया ।

(5) इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलनों में अनुपस्थित था। इस आंदोलन के दौरान ‘वानर सेना’ एवं ‘मंजरी सेना’ संगठन को

एक नया रूप प्रदान करता है। इस समय ‘प्रभात फेरी’ का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अन्तर्गत विशेष महत्व रखता है । पत्र-पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को र को संगठित करने का एक नया तरीका था ।

(6) सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने श्रमिक एवं कृषक PUBL आंदोलन को भी प्रभावित किया।

(7) इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ई. का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था ।

(8) पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की।

इस तरह प्रथम विश्वयुद्ध (1914 ई०) के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आन्दोलन एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन हुए। इन आन्दोलनों ने भारत में किसान एवं मजदूर आन्दोलन को एक नया आवाम् दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाये जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना व्याप्त थी। फलस्वरूप उनका विरोध एक आन्दोलन का रूप लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक सहयोगी अंग बन गया।

किसान आन्दोलन :

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार-बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। 1876-78, 1896-97 तथा 1899-1900 के भीषण दुर्भिक्षों से यह स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़क भूमि कर नीति का क्या फल होता है। भारत के भिन्न-भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आन्दोलन किए, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी भूराजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न टीनेंसी एक्ट पारित किए गये, परन्तु ये पर्याप्त नहीं थे ।

कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद प्रारम्भिक बीस (15-20) वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया था। हालांकि कांग्रेसी अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आन्दोलन को एक नई दिशा मिली। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आन्दोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का पथ प्रदर्शन किया, इस प्रकार थे :-

चम्पारण आन्दोलन (१९१७) :

बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलहे गोरों द्वारा तीनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी; जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी । किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी । यद्यपि 1908 ई० में तीनकठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परन्तु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह राशि बहुत ही कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई। चम्पारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा । इसलिए मुनाफे को बनाये रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दें तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी ।

नीलहों के इस अत्याचार से चम्पारण के किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 ई० में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चम्पारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चम्पारण आने का अनुरोध किया। जब गांधी जी मोतिहारी (चम्पारण का जिला कार्यालय) पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जनशांति के लिए एक खतरा समझा गया। सरकार द्वारा उन्हें चम्पारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परन्तु गांधीजी ने वहाँ की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया । तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परन्तु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए । इसके साथ-साथ गांधीजी को भी किसी प्रकार के आन्दोलन करने से निषेध किया गया। परन्तु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दे दी गई। इस क्रम में गांधीजी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चम्पारण के किसानों की समस्याओं को समझा। किया। गांधीजी

गांधीजी के दबाव पर सरकार ने “चम्पारण एग्रेरीयन कमेटी’ का गठन भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि ‘तीनकठिया व्यवस्था’ समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिये जाएं, जो कि किसानों को देने पड़ते थे । बढ़ाये गए लगान की दरें में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी थी उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चम्पारण एग्रेरीयन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परन्तु गांधीजी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे जैसे राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा धरनीधर प्रसाद आदि ने चम्पारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्तियारों ने भी गांधीजी को सहयोग दिया। चूंकि गांधीजी ने इस आन्दोलन में अपने सिद्धान्तों सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था। इसलिए इसे चम्पारण सत्याग्रह भी कहा जाता है । ।

खेड़ा आन्दोलन :

देश के अन्य भागों में भी किसानों के आन्दोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में गाँधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि सन् 1917 में अधिक वारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुँची थी। लगान कानून के अन्र्तगत ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे। सरकार का यह आरोप निराधार था। 22 जून 1918 को यहाँ गाँधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः एक महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफी बदली और गाँधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी।

इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों में अंग्रेजों की शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस जगा।

मोपाल विद्रोह (१९१७) :

आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपाल विद्रोह कहा जाता है। मोपाल स्थानीय पट्टेदार और खेतीहर थे, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय ‘नम्बूदरी’ एवं ‘नायर’ भू-स्वामी उच्च जातीय हिन्दू थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। 19वीं शताब्दी में मोपाल किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, जो दुर्भाग्यवश साम्प्रदायिक हिंसा में भी परिवर्त्तित हो गयी। सन् 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आन्दोलन को समर्थन दे दिया। इस नयी स्थिति से उत्साहित होकर मोपाल विद्रोहयों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरम्भ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 ई० में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरम्भ हुयी। दिसम्बर तक दस हजार से अधिक विद्रोही मारे गए और पचास हजार से अधिक बन्दी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

बरदोली सत्याग्रह :

फरवरी, 1928 में इस प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बरदोली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हयी। सरकार द्वारा गठित ‘बरदोली जाँच आयोग’ की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरूद्ध आन्दोलन छेड़ा। इसमें बल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर ‘सरदार’ भी कहलाये। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति

बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं की भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुयी और के० एम० मुन्शी तथा लालजी नारंगी ने आन्दोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद् की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जाँच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार ने कमी की। इस प्रकार यह आन्दोलन सफल ढंग से सम्पन्न हुआ।

किसान सभा का गठन :

इन प्रारम्भिक आन्दोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी आभास कराया। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मुहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, किन्तु इसे अधि क व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ई० में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की। जिससे इस आन्दोलन को बल मिला। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में ‘अखिल भारतीय किसान सभा’ का गठन हुआ। उस समय बिहार में बकास्त आन्दोलन आरम्भ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ किसानों की समस्यायें राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हो गया।

मजदूर आन्दोलन :

यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ मजदूर वर्ग में चेतना जाग्रत हुयी। 20वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में सुब्रम्हण्य अभ्चर ने मजदूरों के युनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आन्दोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा, सन् 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने को रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गयी। इससे मजदूर असंतुष्ट थे, क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। गाँधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अन्ततः उन्हीं के सूझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गयी। सन् 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिष्ट इन्टरनेशन तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएँ थीं, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ‘ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना की। सी० आर० दास ने सूझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप नसे शामिल और इनकी मांगों किया जाय S BE किया जाय। का समर्थन

कालान्तर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आन्दोलन को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरूद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरूद्ध ‘मेरठ षड़यंत्र’ के नाम पर देश द्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसी बीच 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जिसे आरम्भ में मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा। लेकिन 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रे ‘हिन्द मजदूर संघ’ और यूनाइटेड ट्रेड युनियन कांग्रेस नामक तीन संगठनों में यह विभाजित हुआ। इसके बाद भी राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेताओं-जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावाधीन मजदूरों का समर्थन जारी रहा।

जनजातीय आन्दोलन :

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में जनजातीय आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थायी तत्व बने रहे थे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए। जैसे-दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रम्पा प्रदेश में भी अशांति थी जहाँ 1916 ई. में विद्रोह हुआ। इसने 1922-24 में अलमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किय। साहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ रखा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफी धन एवं सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी। अंततः 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार कर लिये गए और उन्हें गोली मार दी गई। सितम्बर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया ।

उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। यह उत्तराधिकार विवाद से आरम्भ हुआ परन्तु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समूह की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कालाहांडी और बस्तर तक फैल जाएगा। अतएव अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगे। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया। जिसके अफवाह ने छोटानागपुर क्षेत्र के उरावों के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का दिया । परन्तु यह आंदोलन अहिंसक था जो 1914 से 1920 ई. तक चला। इसका नेता जतरा भगत था। इस आन्दोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। जिसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस-मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गयी।

1920 के गांधीवादी असहयोग आन्दोलन का यह आन्दोलन एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आन्दोलन का भी काफी अच्छा प्रभाव जनजातियों पर पड़ रहा था, जिससे वे राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होते जा रहे थे। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में ‘थोडोई कुकियों’ ने विद्रोह कर दिया। दो वर्षों तक छापामार युद्ध चलता रहा। इसमें ‘पोथांग’ प्रथा जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था तथा सरकार द्वारा झूम की खेती पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की शिकायतें भी, प्रमुख कारक सिद्ध हुए ।

1930 ई. के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जनजातियों में तीव्र राष्ट्रवादी भावना देखी गयी। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों के बीच जबर्दस्त राष्ट्रीय चेतना उभरी ।

भारतीय राजनीतिक दल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ की स्थापना से माना जाता है। यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिली।

लैंड होल्डर्स सोसाइटी १८३८

बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन १९४३

इस्ट इंडिया एसोसिएशन १८६६

इंडियन एसोसिएशन १८७६

पूना सार्वजनिक सभा १८७०

इंडियन लिग१८७५

मद्रास महाजन सभा१८८४

हालांकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी । इसके पूर्व भारत थी। इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, समाचार पत्रों के विकास धार्मिक सुधार आन्दोलनों, मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन भी स्थापित हो चुके थे।

कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ता गया, प्रारंभ में ये आन्दोलन शिक्षित मध्यमवर्ग तक रहा परन्तु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति इसे प्राप्त होने लगी। इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था साथ ही लार्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। जिसके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा था। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रशस्ती का काम किया। उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है। लार्ड रिपन के काल में पास हुए इल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया ।

अतः 1883 ई. के दिसम्बर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनन्द मोहन बोस ने कलकत्ता में “नेशनल कांफ्रेंस” नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परन्तु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ऐलेन ऑक्ट्रोविजन ह्यूम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए और 1884 में ‘भारतीय राष्ट्रीय संघ’ की स्थापना की। इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लार्ड डफरिन से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते रहे। इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंटरी कमिटी का भी समर्थन प्राप्त था। अन्ततः २५-२८ दिसम्बर, १८८५ को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्तावित हुआ परन्तु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया और तब यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में सोमवार २८ दिसम्बर १८८५ को हुआ और यहीं इस संगठन का नाम बदल कर “अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस” कर दिया गया। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया जिसका अर्थ लोगों का समूह होता है। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेशचन्द्र बनर्जी ने की थी इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे, जिसके प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार थे-

(i) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच

(ii) देशवासियों के बीच मित्रता या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना BE का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति सद्भावना एकता की स्थापना का प्रयास ।

(iii) राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना ।

(iv) महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके सम्बन्ध में प्रमाणों का लेखा तैयार करना ।

(v) प्रार्थना पत्रों तथा स्मार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउन्सिल से सुधारों हेतु प्रयास करना ।

इस तरह कांग्रेस का प्रारम्भिक उद्देश्य शासन में सिर्फ सुधार लाना था। सन् 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे और 1907 में इसमें फूट पैदा हो गयी, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमजोर पड़ गयी। गाँधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की और आगे चलकर इसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रमुख भूमिका आदा किया।

वामपंथ / कम्युनिस्ट पार्टी :

वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था परन्तु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया ।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधारओं के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास अदि जगहों पर साम्यवादी सभाएँ बननी शुरू हो गई थी। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, एस. ए. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला गुलाम हुसैन आदि नाम प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू कर दिया था। परन्तु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ उसी समय 1920 में एम. एन. राय (मानवेन्द्र नाथ राय) ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेकिन अभी भारत में ये लोग छिपकर काम कर रहे थे । फिर असहयोग आन्दोलन के दौरान पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। साथ ही ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आन्दोलनों से भी जुड़ने लगे थे । इसलिए असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस (1922-23), कानपुर षड्यंत्र केस (1924) और मेरठ षड्यंत्र केस (1929-33) के तहत 8 लोगों पर मुकदमे चलाए गए। तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी “साम्यवादी शहीद” कहे जाने लगे। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए “पब्लिक सेफ्टी बिल” को कांग्रेसी पारित नहीं होने दिये थे। यह कानून कम्युनिस्टों के विरोध में था। इस तरह अब साम्यवादी आन्दोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था। दिसम्बर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू किया ।

हाँलांकि अब तक कई मजदूर संघों का गठन हो चुका था। 1920 में AITUC की स्थापना हो गयी थी परन्तु 1926 में इसमें विभाजन हो गया और 1929 में एन. एम. जोशी ने AITUF का गठन कर लिया। इस तरह वामपंथ का प्रसार मजदूर संघों पर बढ़ रहा था। इसी समय किसानों को साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया और विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गयी। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर दिसम्बर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अब तक कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था। इनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्यूत पटवर्धन, नरेन्द्रदेव आदि प्रमुख थे। अतः अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गयी। हाँलांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कर दिया था। फिर भी ये लोग कांग्रेस के अनुसंगी ही थे ।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों एवं जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे । उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी दलों की भी आलोचना करनी शुरू की और कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ लिया। यह वह दौर था जिसमें समाजवादी अपने को इससे अलग नहीं रख पाए । साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा जिसकी एक परिणति सुभाषचन्द्र बोस द्वारा फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना के रूप हुयी|

मुस्लिम लीग :

1857 ई० के विद्रोह में हिन्दू-मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को अचम्भित कर दिया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हुए कि भारत में जहाँ धार्मिक एवं जातीय विभाजन काफी कठोर है वहाँ दोनों सम्प्रदाय को आमने-सामने खड़ा कर आसानी से शासन चलाया जा सकता है। यही ‘फूट डालो और शासन करो’ की नीति की चरम परिणति थी। यही कारण था कि 1887 में ही लार्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिन्दुओं की पार्टी कहकर सम्बोधित किया था, साथ ही विलियम हण्टर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज-मुस्लिम ‘मित्रता’ पर काफी बल दिया था।

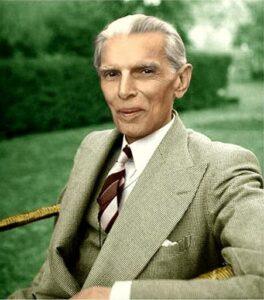

दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के मोहम्मद अली जिन्ना प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इन सब बातों ने मुसलमानों में यह भाव पैदा कर दिया था कि कांग्रेस हिन्दू राज्य की स्थापना करना चाहती है।

इस तरह एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी क्योंकि कुछ मुस्लिम संभ्रांत लोग भी अंग्रेजी समर्थन पाकर अपने समाज को उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकाल विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। अतः मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किये जाने लगे। जिनमें अब्दुल लतिफ, आगा खां एवं सर सैयद अहमद खां अग्रगण्य थे। सर सैयद अहमद खां ने 1877 में ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएन्टल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया। सन् 1905 में लार्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों पूर्वी-बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया साथ ही मुसलमानों को समझाया गया कि यह विभाजन उनके हित में है, परन्तु इसका मुख्य लक्ष्य उभरते उग्र राष्ट्रवादी आन्दोलन को कमजोर करना था । सरकार की इस नीति का हिन्दू एवं मुसलमानों ने मिलकर इतना कड़ा विरोध किया कि अंततः लार्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया।

बंगाल विभाजन के विरोध में हिन्दू-मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य किया जो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर सके। इसी नीति पर लार्ड मिन्टो ने अमलकरना शुरू किया और अपने निजी सचिव ‘डनलप स्मिथ’ एवं अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कवाल्ड के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिलने की बात कही। इसी परिपेक्ष्य में नवाब मोहसिन-उल-मुल्क ने 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लेकर सर ऑगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में मिला। इस तरह आगा खाँ ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली। उसके बाद ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम “कांफीडेंसी” नामक संस्था का सुझाव दिया और इसका सम्मेलन ढाका में 30 दिसम्बर 1906 को बुलाया गया जहाँ इसका नाम बदलकर “ऑल इंडिया मुस्लिम लीग” रखा गया और एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ी। इस मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गयी थी, उनमें मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना एवं न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमान को जगह दिलाना था। विधान परिषद के लिए अलग निर्वाचक मंडलबने एवं काउन्सिल की नियुक्ति में मुसलमानों के हितों की सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजों ने इस घटना को युगान्तकारी मानते हुए कहा था कि हमने लगभग 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इसी को पुख्ता करने के लिए 1909 के सुधार अधिनियम में आंशिक रूप से मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए साम्प्रदायिकता का बीज बोया गया। परन्तु सन् 1916 में कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया और राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं यथा हकीम अजमल खां, डा. अन्सारी, डा. किचलू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मजहरूल हक आदि को कांग्रेस के साथ मिलकर आन्दोलन को आगे बढ़ाया विभिन्न चुनावों में मुस्लिम लीग को उचित सफलता नहीं मिलना यही प्रमाणित करता है कि लीग का आधार मुस्लिम जनता में बहुत व्यापक नहीं हो पाया था और कांग्रेस ही देश को नेतृत्व देने वाली एकमात्र पार्टी थी। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर शासन में अलग प्रतिनिधित्व एवं प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग रखनी शुरू की, जिसने भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया इसमें अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

मोहम्मद अली जिन्ना

स्वराज पार्टी :

असहयोग आन्दोलन की एकाएक वापसी उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ जिसके अध्यक्ष चित्तरंजनदास थे । चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यवसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करे। इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव गया अधिवेशन में लाया गया, परन्तु पारित नहीं हो पाया। तब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद त्याग दिये और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इन्हीं दोनों के अथक प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 में प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ।

हाँलांकि स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे परन्तु इनके रास्ते थोड़े अलग थे। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गयी सरकारी परम्पराओं का अंत चाहते थे। ये लोग 1919 के सुधार अधिनियम में सुधार या उसका अन्त चाहते थे । धारा सभाओं में प्रवेश कर कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया अपनाए रखना चाहते थे । ये धारा सभाओं में जाते एवं विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद उसका विरोध करते हुए बाहर निकल जाते थे। इनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पदत्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना था ।

हाँलांकि स्वराजवादी अपने प्रारम्भिक नीतियों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कफी हद तक सफल रहे-यथा बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना, 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना आदि। परन्तु सी. आर. दास के मृत्यु के बाद केलकर एवं पुपूल जयकर जैसे नेताओं ने सरकार से सहयोग का रास्ता चुना। यही वह समय था जब स्वराजवादी हिन्दू राष्ट्रवादी नेताओं के करीब हो गए, क्योंकि चुनावों में हिन्दू साम्प्रदायवाद का सहारा लिया जाता था । बनारस जैसे स्थानों में तो स्वराज दल एवं हिन्दू महासभा में कोई फर्क नहीं था। यही कारण था कि कभी-कभी मोतीलाल नेहरू को साम्प्रदायिक अपीलों का सहारा लेना पड़ता था । संभवतः अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक नहीं टिके रहने एवं साम्प्रदायिकता से अपनी दूरी नहीं रखने के कारण ही स्वराज दल 1926 तक पंगु होकर सीमित हो गया ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आ आर० एस० एस०):

आर. एस. एस. अर्थात् “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” जिसकी मुख्य अवधारणा हिन्दू-हिन्दूत्व, हिन्दू राष्ट्र की थी, कि स्थापना सन् 1925 ई० में हुयी थी। ऐसा नहीं है कि यह पार्टी एकाएक उभर कर सामने आयी थी बल्कि इसके स्वरूप तो पहले ही दिखाई पड़ने लगे थे। इसी काल में हिन्दू पुनरुत्थान की शुरूआत हुयी, जिसके तहत हिन्दू परम्पराओं का पक्षपोषण एवं महिमामंडन करना सम्मानजनक माना गया। इसका प्रभाव तत्कालीन नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आन्दोलन के नेताओं एवं साहित्यों में भी नजर आता है। हलांकि 1830 में ही कलकत्ता के राधाकान्त ने ध र्मसभा स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू किया था। परन्तु १८७५ में बम्बई में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर ‘वेदों की ओर लौटो’ का नारा दिया। यह हिन्दू पुनरुत्थान वाद का प्रारंभिक दौर था। इस काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात की जा रही थी तथा हिंदू धर्म के सनातन रूप को स्थापित किया जा रहा था।

दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10-15 वर्षों के कार्य से युवा नेता सन्तुष्ट नहीं थे और उग्र रूप अपनाना चाहते थे। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिन्दू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया जिसमे “बाल, पाल, लाल” मुख्य थे। अन्य नेता भी इस राह पर चल दिए। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि तत्कालीन भारतीय समाज धर्मभीरू समाज था और धार्मिक उदाहरणों से आम जनता को आसानी से समझाया और जगाया जा सकता था। इसी समय 1909 में लाला जगत राय के सहयोगी लाला लालचन्द ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि

प्रत्येक हिन्दू पहले हिन्दू हैं भारतीय बाद में। अब हिन्दू धर्म के रूढ़िवादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों आदि के माध्यम से संगठित होने लगे, जिसका परिणाम 1915 में पं. मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिन्दू महासभा की स्थापना के रूप में परिलक्षित हुआ।

परन्तु गांधी के पदार्पण के साथ ही दोनों पक्ष की साम्प्रदायिक पार्टियां नेपथ्य में चली गयी। जब असहयोग आन्दोलन वापस लिया गया तब पुनः उग्र राष्ट्रवादियों में विरोध पैदा हुआ और सम्प्रदायवाद की हवा एकबार पुनः तेज हो गयी। हिन्दू महासभा वाले हिन्दुस्तान को हिन्दी एवं हिन्दुओं से जोड़ने का प्रचार करते रहे, इस कारण इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। इसी समय बालगंगाधर के अनुयायी श्री के. बी. हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिन्दू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। अतः यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरनी शुरू हुई । इसमें राष्ट्र धर्म के साथ कट्टर हिन्दुत्व की शिक्षा दी जाती थी।

इस प्रकार उपरोक्त लिखित बातों से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटिश सरकार की विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। सन् 1914 से लेकर 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें गाँधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी समय किसान सभा एवं कई मजदूर संगठनों की नींव पड़ी, जिसने अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन की शुरूआत की, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन में समाहित हो गया। इसी अवधि में भारत में विभिन्न दलों जैसे-साम्यवादी दल, स्वराज पार्टी एवं आर० एस० एस० का गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गतिविधियाँ तेज हुयी। सन् 1930 के बाद इन सभी दलों के द्वारा अंग्रेजों कीनीतियों के विरूद्ध गए आन्दोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को तीव्र गति प्रदान की।

प्रत्येक हिन्दू पहले हिन्दू हैं भारतीय बाद में। अब हिन्दू धर्म के रूढ़िवादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों आदि के माध्यम से संगठित होने लगे, जिसका परिणाम 1915 में पं. मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिन्दू महासभा की स्थापना के रूप में परिलक्षित हुआ।

परन्तु गांधी के पदार्पण के साथ ही दोनों पक्ष की साम्प्रदायिक पार्टियां नेपथ्य में चली गयी। जब असहयोग आन्दोलन वापस लिया गया तब पुनः उग्र राष्ट्रवादियों में विरोध पैदा हुआ और सम्प्रदायवाद की हवा एकबार पुनः तेज हो गयी। हिन्दू महासभा वाले हिन्दुस्तान को हिन्दी एवं हिन्दुओं से जोड़ने का प्रचार करते रहे, इस कारण इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। इसी समय बालगंगाधर के अनुयायी श्री के. बी. हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिन्दू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। अतः यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरनी शुरू हुई । इसमें राष्ट्र धर्म के साथ कट्टर हिन्दुत्व की शिक्षा दी जाती थी।

इस प्रकार उपरोक्त लिखित बातों से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटिश सरकार की विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। सन् 1914 से लेकर 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें गाँधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी समय किसान सभा एवं कई मजदूर संगठनों की नींव पड़ी, जिसने अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन की शुरूआत की, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन में समाहित हो गया। इसी अवधि में भारत में विभिन्न दलों जैसे-साम्यवादी दल, स्वराज पार्टी एवं आर० एस० एस० का गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गतिविधियाँ तेज हुयी। सन् 1930 के बाद इन सभी दलों के द्वारा अंग्रेजों की नीतियों के विरूद्ध गए आन्दोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को तीव्र गति प्रदान की।

भारत में राष्ट्रवाद bihar board class 10th

भारत में राष्ट्रवाद bseb notes solutions

भारत में राष्ट्रवाद btbc class 10th history

भारत में राष्ट्रवाद history class 10th book

भारत में राष्ट्रवाद chapter 4 class 10th bihar board

bihar board class 10 th 4 भारत में राष्ट्रवाद full explanations

भारत में राष्ट्रवाद book solutions.

Bihar board class 10th solutions

Join our telegrame link for premium notes free